Author:

Data : 2024-05-31 07:54:41

Dominio: www.ilpost.it

Leggi la notizia su: Politica – Il Post

LEGGI TUTTO

Caricamento player

Alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno si voterà con una legge elettorale proporzionale: significa che garantisce la massima equivalenza possibile tra i voti presi dai partiti e i seggi che i vari partiti si vedranno assegnati nel Parlamento Europeo. All’Italia spettano 76 europarlamentari e ciascuna lista conquisterà un certo numero di seggi in proporzione, appunto, al consenso raccolto, a patto che superi la cosiddetta soglia di sbarramento: cioè che ottenga almeno il 4 % dei voti validi dati dagli elettori a livello nazionale. Chi invece non supererà quella soglia non avrà alcuna rappresentanza e dunque i voti dati a quei partiti andranno persi.

Anche se il conteggio dei voti è su scala nazionale, e dunque conta il numero dei voti che ciascun partito prende in tutto il paese, il territorio nazionale è suddiviso in cinque diverse circoscrizioni elettorali. Ciascuna di queste circoscrizioni eleggerà un certo numero di europarlamentari, ripartiti in maniera proporzionale sulla base dei voti che le varie liste hanno preso a livello regionale. Nel dettaglio, i 76 seggi italiani sono così ripartiti: il Nord Ovest, comprendente Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, ne elegge 20; il Nord Est, con Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, ne elegge 15 così come il Centro, in cui rientrano Toscana, Umbria, Marche e Lazio; il Sud, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ne elegge 18; Sicilia e Sardegna 8. Queste differenze dipendono dal numero di abitanti che vivono nelle varie circoscrizioni: quelle più popolose ne eleggono di più, e viceversa.

In ciascuna circoscrizione, ogni lista presenta un elenco di candidati suddivisi equamente tra uomini e donne. Ai primi due posti dell’elenco devono esserci obbligatoriamente candidati di genere diverso. L’elettore può limitarsi a votare il partito, barrandone il simbolo, oppure può indicare quale dei candidati di quel partito vuole contribuire a far eleggere, esprimendo dunque una preferenza. Per farlo, deve scrivere il nome del candidato che intende votare, e può farlo per un massimo di tre candidati, purché tutti appartenenti alla stessa lista. Se si esprime più di una preferenza, bisogna che ci siano sia uomini sia donne tra i candidati indicati. Al termine dello spoglio, i candidati che avranno ottenuto più preferenze saranno i primi a ottenere i seggi attribuiti al loro partito in base ai voti raccolti.

La legge elettorale italiana per le elezioni europee è vecchia tanto quanto le elezioni europee: dal 1979, il primo anno in cui si votò per eleggere dei rappresentanti nazionali al parlamento di Bruxelles, si vota con il proporzionale, ma nel tempo è stata modificata più volte, anche in maniera significativa.

La legge fu frutto di un compromesso e venne definita al termine di un negoziato nell’autunno del 1978 avvenuto nelle commissioni Esteri e Affari costituzionali del Senato, oltreché in un’altra sottocommissione appositamente istituita. Le trattative furono complesse e si trascinarono a lungo, al punto che si temette che l’Italia non approvasse una legge elettorale in tempo utile per le elezioni del 10 giugno del 1979. Oltre alla delicatezza della materia, a rendere tribolate le trattative fu anche il clima politico generale: nell’autunno del 1978 entrò infatti sempre più drasticamente in crisi la formula della “solidarietà nazionale”, una specie di accordo di governo tra i due principali partiti rivali, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. Il cui segretario del PCI, Enrico Berlinguer, cercava un pretesto per rompere l’intesa e tornare a fare apertamente opposizione.

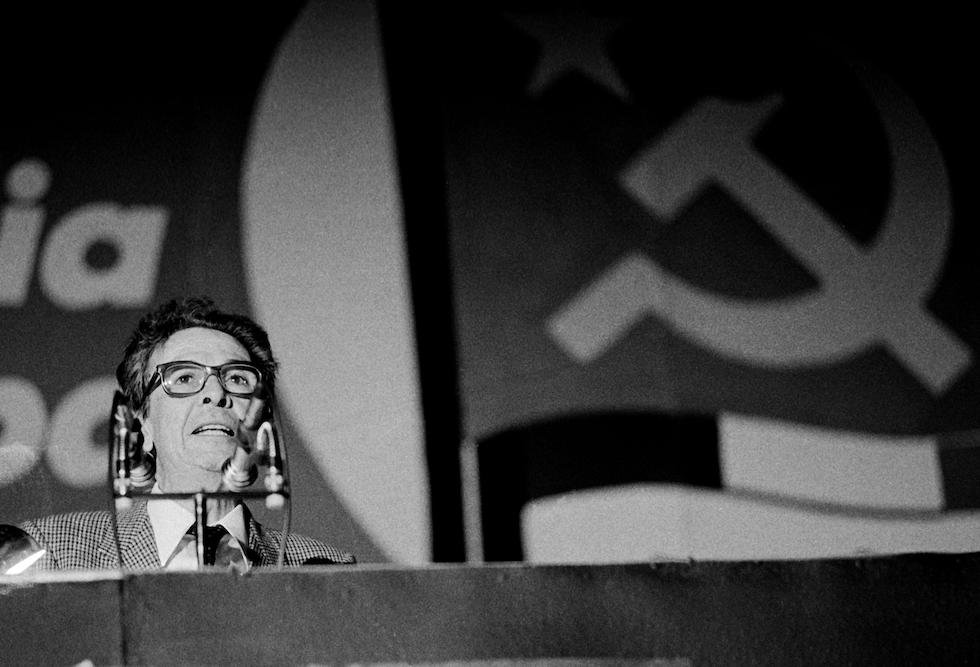

Enrico Berlinguer tiene a Padova il suo ultimo comizio, poco prima di sentirsi male, il 7 giugno 1984: morirà quattro giorni dopo (ANDREA MEROLA/ANSA)

In questo contesto il Senato votò comunque in maniera trasversale la nuova legge elettorale il 3 dicembre del 1978, che entrò ufficialmente in vigore, dopo l’approvazione della Camera, il 14 febbraio 1979: l’Italia fu il penultimo degli 8 paesi della Comunità Economica Europea (il nome con cui allora si indicava l’Unione Europea) ad approvare una legge elettorale in vista del voto di giugno, l’ultimo fu il Regno Unito. All’Italia spettavano inizialmente 81 europarlamentari: una rappresentanza che poi s’è ridotta mano a mano che altri paesi hanno aderito all’Unione, per garantire una più equa distribuzione dei seggi tra tutti. Tra i motivi che resero particolarmente innovativa le legge elettorale ci fu il fatto che per la prima volta gli italiani poterono votare all’estero: a 1.784.000 italiani che risiedevano o lavoravano negli altri 8 paesi della Comunità Economica Europea fu data la possibilità di votare negli uffici consolari italiani lì presenti.

Nel corso degli anni, poi, la legge è stata modificata varie volte. Gli aggiornamenti più significativi furono tre: l’introduzione della soglia di sbarramento, i principi sull’alternanza di genere, e l’incompatibilità tra le cariche elettive nazionali e quelle europee.

Solo nel febbraio del 2009, in vista delle europee del giugno di quell’anno, si introdusse la norma sullo sbarramento al 4 %. Il primo partito a subire gli effetti di questa novità fu Rifondazione Comunista, partito di estrema sinistra che si fermò al 3,39 %. Nel 1979, Democrazia Proletaria era riuscita a eleggere un europarlamentare con lo 0,72 % dei voti; dieci anni più tardi alla Lega Lombarda di Umberto Bossi, antenata della Lega di Matteo Salvini, bastarono 636mila voti, pari all’1,83 %, per eleggere due europarlamentari. Ma ancora nel 2004, alle ultime europee senza sbarramento, i partiti che ottennero rappresentanza al Parlamento Europeo furono 15: tra questi la Fiamma Tricolore, di estrema destra, con lo 0,73 %, e il Partito dei Pensionati con l’1,15 %. Entrambi elessero un europarlamentare.

L’idea di introdurre una soglia minima si rese necessaria per fare sì che i maggiori partiti avessero gruppi di eletti più consistenti, potendo così avere più peso al Parlamento Europeo, che nel frattempo aveva assunto poteri e importanza maggiori rispetto al 1979. E inevitabilmente la novità avvantaggiò i partiti più grandi, scoraggiando i piccoli partiti o i movimenti a tentare avventure elettorali in solitaria e disincentivando gli elettori dal dare a questi ultimi la propria preferenza. Nel 2009 furono solo 5 i partiti che elessero un europarlamentare. Lo stesso avvenne nel 2019, alle ultime europee.

Quest’anno, sono almeno tre le liste più piccole che hanno qualche speranza di farcela a superare il 4 %: Stati Uniti d’Europa, formata da Emma Bonino e Matteo Renzi insieme ad altri partiti centristi ed europeisti; Azione di Carlo Calenda e Alleanza Verdi e Sinistra. Il loro eventuale successo, che secondo i sondaggi è probabile ma non scontato in tutti e tre i casi, sarebbe rilevante non solo per i candidati di quelle liste, ma anche per gli altri partiti. Col 4 % si eleggono infatti 3 europarlamentari, che vanno sottratti alla ripartizione generale dei 76 seggi che spettano all’Italia. In sostanza, se i piccoli partiti superano lo sbarramento, i grandi partiti eleggeranno meno europarlamentari.

Quanto all’alternanza di genere, è solo dal 2019, per effetto di una modifica promossa dal centrosinistra e dal governo di Matteo Renzi nel 2014, che la legge elettorale prevede l’obbligo di liste paritarie tra uomini e donne, e la presenza di candidati di entrambi i generi ai primi due posti dell’elenco dei candidati. A differenza di altri sistemi elettorali, alle europee in Italia l’essere capolista, cioè comparire in cima alla lista dei candidati, non garantisce di per sé alcun vantaggio ai fini dell’elezione: contano piuttosto, come abbiamo detto, le preferenze che ciascun candidato ottiene, a prescindere dal suo posto in lista. Ma è chiaro che essere ai primi posti garantisce maggiore visibilità in campagna elettorale e sulla scheda, e dunque tendenzialmente i capilista sono un po’ avvantaggiati.

Manifesti elettorali per le europee del 2004 (MAURO SCROBOGNA/LAPRESSE)

Fu nel 2004, invece, che venne decisa l’incompatibilità tra le cariche di europarlamentare e quelle di parlamentare o membro del governo italiano. Di questo principio si discuteva già dal 1978, quando alcuni esponenti della Democrazia Cristiana proposero di impedire a deputati e senatori di candidarsi al parlamento di Bruxelles. Si opposero tra gli altri Amintore Fanfani ed Emilio Colombo, rispettivamente presidente del Senato e del Parlamento Europeo (che prima del 1979 non era elettivo), due importanti dirigenti della stessa Democrazia Cristiana. I due ritenevano che questa norma avrebbe precluso ai partiti la possibilità di essere rappresentati in Europa dai propri esponenti più prestigiosi.

Peraltro, per via della crisi del quarto governo di Giulio Andreotti, in Italia si votò quasi contestualmente per le elezioni politiche (il 3 giugno) e per le europee (il 10 giugno): e molti importanti esponenti dei principali partiti si candidarono contemporaneamente sia per il parlamento nazionale sia per quello europeo, in certi casi – per esempio i comunisti Pajetta e Amendola, i democristiani Rumor, Piccoli, Colombo, oltre ai segretari di partito Zaccagnini e Berlinguer, solo per restare ai due partiti più grandi – risultando eletti in entrambi. Nilde Iotti, eletta deputata ed europarlamentare col PCI, fu eletta dieci giorni dopo anche presidente della Camera.

Quella che oggi ci appare una contraddizione un po’ assurda si spiega con il fatto che, almeno fino alla metà degli anni Novanta, il Parlamento Europeo aveva funzioni limitate, le sedute erano molto rare e l’impegno che si chiedeva ai suoi componenti scarso. Con l’aumentare delle prerogative e dell’efficienza del Parlamento Europeo, la sostenibilità di un doppio incarico così importante si è fatta sempre più impraticabile. E così, nel 2004, si stabilì l’incompatibilità delle cariche di deputato, senatore e membro del governo italiano con quelle di europarlamentare.

A causa di questa norma molti dei leader politici che si sono candidati alle europee – tra gli altri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, deputata, e quello di Azione Carlo Calenda, senatore – rinunceranno al loro seggio a Bruxelles subito dopo eletti. Altri, come il senatore e leader di Italia Viva Renzi, hanno annunciato che, qualora eletti, rinuncerebbero al loro incarico in Italia diventando a tutti gli effetti europarlamentari.

Leggi la notizia su: Politica – Il Post

LEGGI TUTTO

, 2024-05-31 07:54:41 ,

Il post dal titolo: Come funziona la legge elettorale italiana per le europee, e come si vota scitto da il 2024-05-31 07:54:41 , è apparso sul quotidiano online Politica – Il Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell’area geografica relativa a Politica